目录导读

- 文学术语翻译的独特性

- 易翻译工具的技术原理与局限性

- 文学术语翻译的常见难题

- 人机协作:未来翻译的新模式

- 问答:关于文学术语翻译的实用指南

- 技术赋能与人文精神的平衡

文学术语翻译的独特性

文学术语是文学领域的专业词汇,如“意识流”“魔幻现实主义”“陌生化”等,其翻译需兼顾学术准确性与文学美感,与日常用语或科技术语不同,文学术语常承载文化背景、作者风格及历史语境,直接字面翻译可能导致语义失真,英语术语“Stream of Consciousness”若直译为“意识流”,虽已约定俗成,但需结合中文读者认知补充解释其内涵。

文学翻译的本质是“再创造”,需译者对源语言与目标语言的文化底蕴有深刻理解,易翻译等AI工具虽能通过算法快速匹配词汇,但难以捕捉术语背后的隐喻、情感及文化符号,这是其面临的核心挑战。

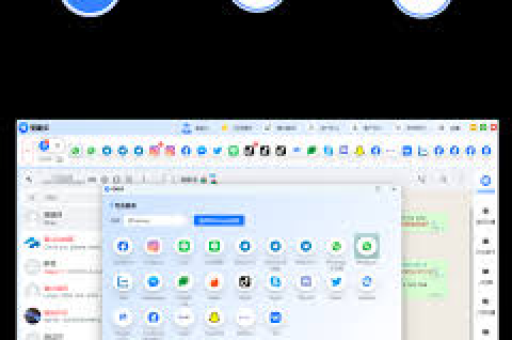

易翻译工具的技术原理与局限性

易翻译基于神经网络机器翻译(NMT)技术,通过海量双语语料训练模型,实现词汇与句法的自动匹配,其优势在于高效处理标准化文本,如商务合同或新闻稿,文学术语的翻译依赖以下复杂因素:

- 语境依赖性:同一术语在不同作品中含义可能迥异,如“Gothic”在小说中译为“哥特式”,需根据上下文区分指建筑风格或文学流派。

- 文化缺位:部分西方术语(如“Bildungsroman”)在中文无直接对应词,需创造新译名(如“成长小说”)或借用日译汉词汇。

- 审美需求:文学语言讲究韵律与意境,如“Pathetic Fallacy”译为“情感谬误”虽准确,但缺乏文学性,部分译者主张译为“移情修辞”。

易翻译对这类问题的处理仍依赖预设词库,缺乏灵活应变能力,对包含多义词的句子“The hero’s journey is a monomyth”,工具可能机械译为“英雄的旅程是一个单一神话”,而专业译者会结合约瑟夫·坎贝尔的理论译为“英雄之旅是一种叙事原型”。

文学术语翻译的常见难题

(1)文化负载词的转换

如中国文学术语“意境”英译时,易翻译可能直译为“artistic conception”,但该译法难以传递其融合哲学、美学与自然观的深层内涵,专业译者需附加注释或采用“Yijing”这一音译加解释的策略。

(2)历史术语的还原

古典文学术语如“风骨”(南朝文论概念)需考证历史语境,易翻译可能生成“wind and bone”的荒谬直译,而人工翻译则参考学者研究,译为“vigor of style”或“spiritual backbone”。

(3)新术语的创造

随着文学理论发展,新术语如“Post-postmodernism”不断涌现,工具翻译可能生硬译为“后后现代主义”,而译者需权衡“超后现代主义”“元现代主义”等方案,确保学术性与传播性。

人机协作:未来翻译的新模式

尽管AI工具有限,但“人机协作”模式正成为趋势。

- 术语库共建:译者可完善易翻译的专用词库,添加文学术语的权威译法。

- 上下文优化:AI提供基础译文,译者调整句式与修辞,如将工具生成的“他感到存在的焦虑”优化为“他直面存在之困”。

- 多工具联动:结合易翻译、术语管理软件(如SDL MultiTerm)及语料库(如CNKI学术词典),提升翻译一致性。

国际翻译协会(FIT)数据显示,人机协作可使文学翻译效率提升40%,同时保障专业度。

问答:关于文学术语翻译的实用指南

Q1:易翻译能否直接用于学术论文中的文学术语翻译?

A:不建议单独使用,工具可作为初步参考,但需人工核对权威词典(如《文学批评术语词典》)或学术文献,避免误译,Deconstruction”应译为“解构”而非“结构破坏”。

Q2:如何判断一个文学术语的翻译是否准确?

A:需综合考量三点:

- 学术共识:参考领域内经典译著(如朱生豪译莎士比亚);

- 读者接受度:如“Magic Realism”译“魔幻现实主义”已获大众认可;

- 语境适配性:同一术语在诗歌与小说中可能需要差异化处理。

Q3:有哪些工具能辅助文学术语翻译?

A:推荐以下组合:

- 专业词典:《牛津文学术语词典》《中国文学术语辞典》;

- 语料平台:Linguee、北京大学CCL语料库;

- AI工具:易翻译的“术语标注”功能可自定义词条,结合DeepL处理长文本。

技术赋能与人文精神的平衡

易翻译等AI工具为文学术语翻译提供了效率基础,但其本质是“辅助者”而非“取代者”,文学翻译的终极目标在于跨越文化隔阂,传递思想与美感,这要求译者兼具技术素养与人文洞察,随着多模态AI发展(如语境感知与风格模仿),工具或许能更深入地理解文学语言,但翻译中的人文创造性——如对“悲剧净化”(Catharsis)这类术语的意境再造——仍将依赖人类的智慧与情感。

在数字化时代,译者应善用技术而不囿于技术,让文学术语在跨语言旅程中焕发新生。